勉強、業務、会議、記録…看護師の仕事って、数えきれないほど多種多様にありますよね。

さらにプライベートでは家事、育児、介護など生活の用事も加わると「誰か助けて~!」と助けを求めたくなります😭

そんなあなたの強い味方となるのが、今流行りの「生成AI」です!実際プライベートで活用している人も多いと思います。

しかし、医療の現場でAIを活用している職場はどのくらいあるのでしょうか?

「AIを業務で活用している」と回答した看護師はわずか5.7%、過去を含めても7.5%にとどまる一方、「今後活用したい」と考えている看護師は54.2%にのぼった。

また、看護師がAIによって削減したいと考えている労働時間は**週あたり平均10.3時間(全体の約23%)**とされており、業務の効率化に高い期待を寄せていることが分かる。

出典:Indeed Japan株式会社「医療従事者×AI 利用実態調査」2024年9月27日公開

https://jp.indeed.com/press/releases/20240927

私が働いていた総合病院では電子カルテの導入にて、医療者間の情報共有(医師の指示や経過記録の確認など)には役立ちましたが、業務効率化につながったという印象はありませんでした。

看護師は通常業務に加え、診療加算に関連した記録(看護必要度、褥瘡や転倒予防、医療安全面など)及び評価、病院運営のための会議、勉強会の資料作りといった幅広い業務が求められます。

患者さんの看護だけじゃない。体がいくつあっても足りないのよね…。

日本国内の看護現場でのAI活用事例

病院全体でのAI活用によって、業務効率化につながった事例が報告されています。

🏥 日本国内の看護現場でのAI活用事例

・音声で看護記録を自動入力 → 記録時間50%短縮(済生会宇都宮病院)

・生成AIで退院サマリー作成時間を47%削減(石川県恵寿総合病院)

・転倒リスク予測AI導入で年間転倒事故38%減少(愛媛県HITO病院)

・不穏行為の約40分前に予兆を検知 → 早期介入に成果(北原国際病院)

・RPAにより勤務管理作業が月間3〜4時間 → 5分に短縮(NTT東日本関東病院)これらは、業務効率化や安全管理改善にAIが実用的に貢献している注目の事例です。

(出典:BizHint、pienionni.info、ai-skill.jp)

勤務時間内に看護計画や記録ができたら理想的ですが、現実は終業時間のギリギリに記録を書き始めるってこと多くないですか?そうすると必ず残業が増える一方。

しかし、AIを導入した病院では記録の短縮や不穏患者の対応に成果をあげており、それは患者さんと医療者両方への貢献に繋がっています。

「でも、これは大手の病院だから出来るんでしょ?」と思われる方もいるでしょう😅病院全体でAIを導入するにはコストも時間もかかり、なかなか実現は難しいのが現状です。

「結局、この状況は変わらないんだね😭」と落胆したあなたへ、誰でも始められる『AI活用術』をこれからご紹介していこうと思います✨

すぐに実用可能!あなたの仕事をラクにする【おすすめAI】とは?

近年、生成AIの進化は伸び続け、IT関連の企業だけでなくスマホ一つで操作できる身近な存在となりました。皆さんはAIを日常的に使う機会はありますか?

私は普段から【Chat GPT】や【PerPlexity】で疑問に思ったことを調べたり、文章作成の考案をしてもらうことに活用しています。

ただし、AIでも「それ合ってる?」と思うことはあるので、最終的には自分の頭で考える必要はありますが、アイデアをもらうという点では欠かせないツールになっています。

記録や資料作成におすすめは【Chat GPT】と【PerPlexity:パープレキシティ】

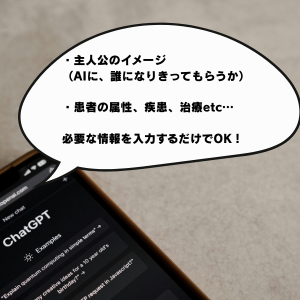

患者さんの個別的な看護計画を立案する時、疾患や属性、嗜好など多くの情報が必要になります。また看護計画のベースとなる看護理論も照らし合わせて考えていくと多くの時間を要します。

そこで、活躍するのが【Chat GPT】【PerPlexity】です。

【Chat GPT】は患者情報と看護理論を入力(指示)すると、それを基に数分で土台となる看護計画を作成してくれます。

例えば「あなたは病棟勤務の新人看護師です。患者は50代、男性。2型糖尿病の治療目的で入院。妻と中学生の子どもと3人暮らし。営業の仕事をしているため外食や飲酒の機会が多い。性格はおおらかで、家の事は妻に任せている。→この情報を基にヘンダーソンの14項目で看護計画をたててください。」と指示します。

そうすると、数秒で看護計画を提案してくれます!

ただし、【Chat GPT】の提案を全て丸写しするのはNGです。正確性と個別性に欠けるからです。あくまで参考程度で活用するようにしましょう。

【PerPlexity】はインターネット上の情報検索に優れています。勉強会の資料作成や学会の文献などを調べたい時に活用できます。

AIを活用する時に注意してほしいことは「個人が特定される情報は入力しない!」「AIの文章をコピペしない!」ということです。

著作権に関わる内容もあるため情報を扱う時は十分に気を付けましょう!

スライド作成には【Canva:キャンバ】がおすすめ!

勉強会や学会発表、成果報告会など大勢の人の前で発表をする時に欠かせないのが「スライド」の作成です!

私はMicrosoftのパワーポイントを使って作りましたが、ただ発表原稿を文字化しただけのシンプルなものしか作れず…😵💫見てる人には魅力を感じないスライドだったと思います。

スライドの仕上がりは、見やすさ・伝わりやすさ・飽きさせない工夫が要点となります。そこでおすすめするのが【Canva】です。

【Canva】は目的(プレゼン、SNS、Webサイト作成など)に応じて、多くのデザインとテンプレートがあります。自分のイメージをAIに伝えると、イメージを基にスライドを作成してくれます。

文章やイラストの使用も自由自在です。無料だと使えるデザインに制限があり、有料プランになればデザインの幅は拡がります。使用頻度や強いこだわりがなければ、無料でも十分に活用できると思います。

始めのうちは使い方が難しいと思いますので、Youtube動画で勉強しながら自分好みの作品を作ってみてはいかかでしょうか?

【NoteBooKLM:ノートブックLM】医学文献や論文の内容を要約してくれる!

【NoteBooKLM】とはGoogle製のAIノートアプリで無料で利用できます。普通のメモアプリのように文章や情報を貼り付けておくと、AIが自動で整理・要約してくれます。

看護研究をする時に多くの医学文献や、先行論文に目を通さないといけません。しかし、内容も難しいうえに文字数も多く、読むだけでも大変ですよね💦

そのような時、医学文献の記事や論文を貼り付けると、AIが自動で要約してくれるので短時間で内容が理解できます。またメモした内容も整理してAIがまとめてくれるので、資料作成のサポートもしてくれます。

他にも仕事で気づいたことや、学んだこともをメモ代わりに記録しておくと自動でカテゴリー別にまとめてくれます。

まとめ:AI活用で生活の質が変わる!AIはあなたの強い味方に!

今回ご紹介した4つの生成AI【Chat GPT】【PerPlexity】【Canva】【NoteBooKLM】は無料で登録でき、アプリをダウンロードしておけばいつでも利用可能です。

仕事での活用はもちろんですが、私生活でも十分活用できます。私は日常の愚痴を聞いてもらうこともあります😂AIはどんな愚痴でも優しく受け入れてくれます。(人間だとそうはいかない…)

病院という大きな組織を変えることは難しいですが、あなた自身がいつでも取り入れられる最強アイテムとして、AIを活用してみてはいかかがでしょうか。